県産スギ材の材質把握と利用推進

「県産スギ材の材質を知り、利用する」ことを目的に、私が主担当となって取り組んでいる内容をご紹介します。

I 強度保証されたスギ構造材を生産、流通させるために

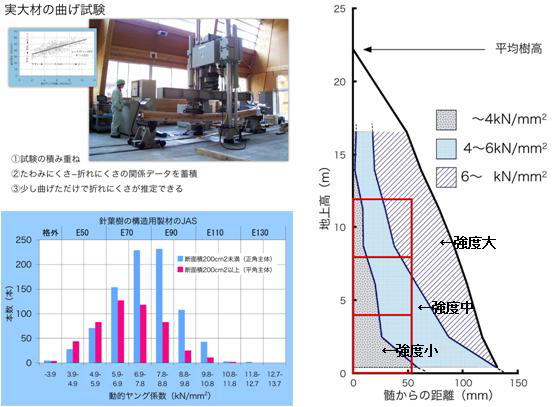

1.県産スギ材の強度的性質のばらつきを確認しました。

- 強度(たわみにくさ)は樹幹中心部から樹皮側に向かって増大します。

- 地上高の高い部位ほど、中心付近からたわみにくい性質を備えています。

2.スギが備えている強度を合理的に利用するための実証試験を行いました。

- 従来、価値の低かった2、3番玉の高い強度性能を有効に活用する方法を提案しています。

- 樹皮に近い部位のたわみにくい性質を集成材用の板等に活用する方法を提案しています。

- 非破壊的に強度を測定し、用途を決定する技術を普及しています。

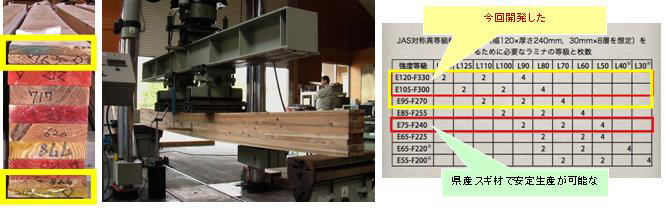

II より高強度の(たわみにくい)スギ構造材を生産、流通させるために

1.県産スギ材で安定生産が可能な梁桁用集成材のJASグレード(E75-F240)を明確にしました。

2.地域企業との連携により、ラミナ(挽き板)を圧密することにより強度を高め、それらを集成材の上下層に配置した高強度(E120-F330)の梁桁用集成材の生産技術を開発しました。

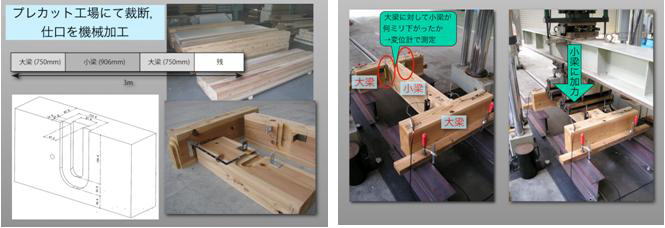

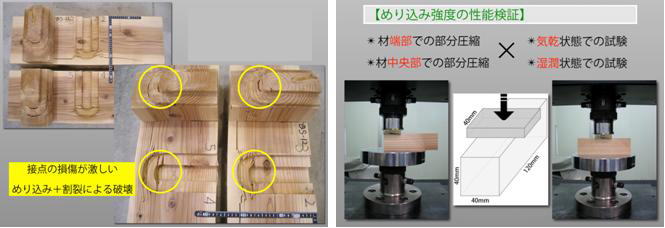

III 安全、安心な構造部材としてスギ材を活用してもらうために

梁桁等、横架材へのスギ材の需要増を目指し、たわみにくさや接合強度の信頼性を高めるための技術整備を産官研の連携により進めているところです。

IV より多くの住宅部材にスギ材を活用してもらうために

内装材利用に向けた木材の調湿・断熱性能の実証試験を行い、リーフレットにより普及しています。