当センターの各部署が順に担当して、特徴的な試験研究等の実施状況を紹介します。今回は農業技術センター 副主任 阪上洸多が担当します。

「昆虫は変温動物」―そんなふうに考えていた時期が私にもありました。

変温動物とは、外界の温度に影響を受けて体温が変化する動物であり、恒温動物は、それとは逆に、自ら発熱することで一定の体温を維持し活動する動物を指します。私も中学校の理科で、哺乳類や鳥類は恒温動物であり、両生類や爬(は)虫類、昆虫を含む節足動物は変温動物であると習ったように思います。しかし、昆虫の中にも、自力で発熱し、低温時にも活動するものがいます。そのような昆虫はまさに「恒温動物」と呼ぶべきものだと思われます。農業害虫として名高いハスモンヨトウを含む大型ガ類の一部は、私たちが運動前にウォーミングアップをするように、胸部の筋肉を震わせて翅(はね)を少しずつ羽ばたかせることで発熱し、低温時にも活動します。

恒温動物と変温動物の違いを学校で習った中学生の頃、私はガ類の採集や標本の作製に血道を上げていました。特に熱中したのが、晩秋や早春のキリガの採集です。「キリガ」とは寒期に成虫として出現するヤガ類の通称名です。キリガの一部は灯火に集まるだけでなく、樹液を模した糖蜜に誘引されます。中学生時の私は、肌寒くなった頃合いを見計らって、夜な夜な糖蜜を木に仕掛け、キリガ採集に耽(ふけ)っていました。この採集方法では、一度に多数のキリガを採集でき、時に珍しい種も採集されるため、熱中していったのでした。このとき、私がキリガで観察していた「寒期に活動する」という性質は、まさに恒温動物と呼ぶべきものです。これは学校で習った「昆虫は変温動物である」という記述とは食い違うことになります。しかし、当時の私はキリガの恒温性について特に注目することはなく、純粋に昆虫との出会いを楽しんでいました。学校で習ったことや世間での認識と、自身が観察している現象の食い違いに疑問を抱き、それを整理し、検討することは研究としての見方・考え方であり、現在、私はそのような視点で昆虫を観察しています。昆虫について考え、観察するのは当時とは変わらないですが、私自身の見方は大きく変わったと感じています。

前置きが長くなりましたが、このような昆虫の恒温性に注目し、赤外線センサーカメラを用いて昆虫の観察・モニタリングを試みる研究事例が世界各地で報告され始めています。赤外線センサーカメラは、トレイルカメラとも言われますが、熱をもった物体の動きに反応し、撮影するカメラです(以下、「センサーカメラ」といいます)。したがって、体温が気温と同じ変温動物では赤外線センサーが反応しないため、センサーカメラでは撮影されないと考えられます。センサーカメラは、これまで主に哺乳類の観察に利用されてきましたが、近年、昆虫の訪花行動の観察にも用いられています。元 病害虫部主席研究員の八瀬順也氏は、センサーカメラが、ハスモンヨトウなどの発生モニタリングに活用できるのではないかと着想し、実際に使えるかについて検討されてきました。現在、私たちはその課題を引き継ぎ、利用条件等の検討を行っています。

私の所属する病害虫防除所では、ハスモンヨトウなどのチョウ目害虫の発生を、フェロモントラップを用いてモニタリングしています。フェロモントラップとは、昆虫が交尾時に異性を誘引するために用いる性フェロモンを模したフェロモン剤を捕殺器に設置し、捕獲するトラップです。捕殺数の季節的な変化や過去10年の値と比較することで、過去と比した発生時期の早さや発生個体数の多寡を推定しています。フェロモントラップでは、捕殺された昆虫がトラップ内に蓄積されていくため、定期的にトラップを巡回し、捕獲された虫を回収・計数する必要があります。捕殺される虫の数は、多い時期には1日数百頭にも上るため、捕獲された虫の回収・計数は日常業務として負担が大きい作業です。しかし、フェロモン剤に誘引された虫をトラップで捕獲するのではなく、センサーカメラで撮影し、さらに、遠隔で撮影数のデータを得ることができれば、虫の回収と計数の手間が省けて一石二鳥となります。

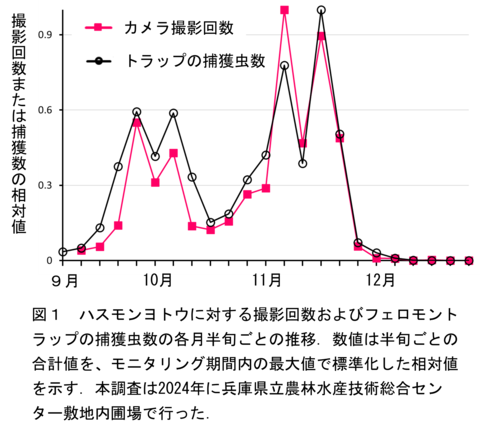

これまでの調査で、フェロモントラップの捕殺数とセンサーカメラでの撮影回数の多い時期が概ね一致することがわかりました(図1および参考 八瀬 2022)。

現在、現場向けにパッケージ化された技術とすべく、LTE回線で撮影データが自動で送信される機種を用いて、撮影距離、カメラの設定感度、気温が撮影数に及ぼす影響等について検討を行っています(図2)。

また、センサーカメラの利用によって、誘引が発生した時刻のデータを得ることができるため、誘引時刻が季節や気象条件によってどの程度影響されるかについても解明できる可能性があります。それらの知見を検討することで、より精度の高い発生予察に繋がるかもしれません。

昆虫は私たちにとって、採集・観察して楽しむ遊び相手である一方で、生き物や自然への理解を導いてくれる研究対象でもあり、農業生産の現場では、増えてほしくない厄介者でもあるという、複雑な存在です。したがって、私たちは昆虫と様々な接し方をしていますが、異なる接し方を通して得られた知識や経験は相互に関連し、役に立つことが多々あると感じています。もし虫好きや昆虫学を志す学生の方が本小文を読んでくださっていたとしたら、ぜひ昆虫への情熱を農業に活かすという道も選択肢としてもっていただけたら大変嬉しく思います。

参考文献

八瀬順也(2022)ハスモンヨトウ、捕らずに撮ってモニタリング. ひょうごの農林水産技術(農業編) No.218:9.