当センターの各部署が順に担当して、特徴的な試験研究等の実施状況を紹介します。今回は水産技術センター 主任研究員 高倉良太が担当します。

はじめに

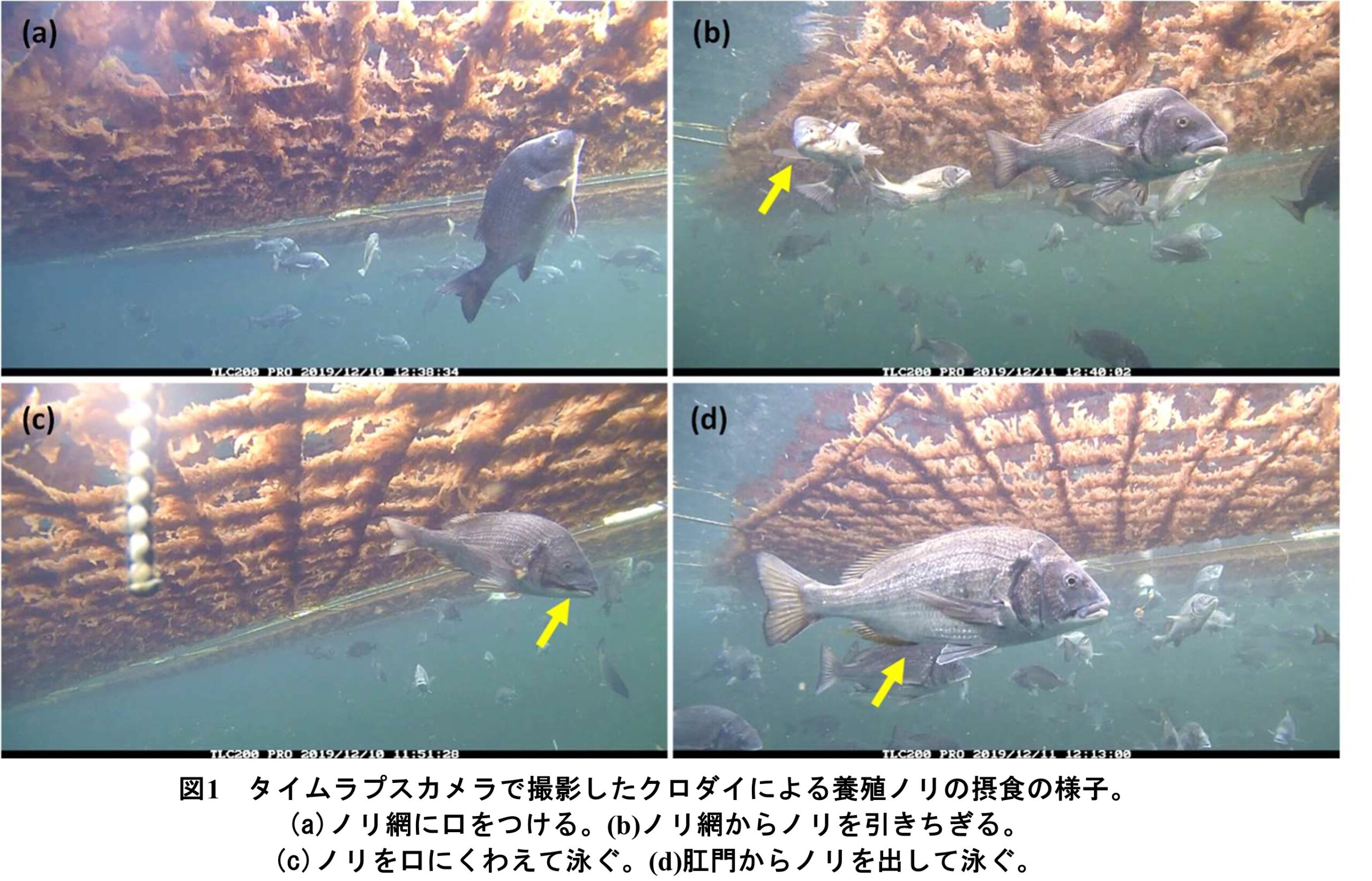

近年、全国のノリ養殖場においてクロダイによる食害が大きな問題となっています。水産技術センターでは、平成30年からタイムラプスカメラを用いて県下ノリ養殖場での食害実態把握に取り組んでいます。調査の結果、神戸市、明石市及び南あわじ市地先のノリ養殖場でクロダイによるノリの摂食状況が確認され、県下広域的に本種による食害が発生していることが明らかになりました(図1)。そして、画像データの解析の結果、養殖場の沖合側よりも沿岸側で、午前中よりも正午以降にクロダイが来遊する確率が高くなることがわかりました。クロダイは元々、沿岸域の岩礁や構造物周辺に生息していることから、生息域の近くにあるノリ養殖場で食害が発生する可能性が高いと考えられます。また、生産者によるノリの摘採やその他海上での養殖管理作業は、主に早朝から午前中にかけて実施されることが多いため、その時間帯を避けてノリ養殖場に来遊していることが示唆されました。

ノリ養殖場におけるクロダイの行動生態

前述のタイムラプスカメラによる調査で、本県における食害原因種がクロダイであると特定されたため、ノリの食害対策を目的に、ノリ養殖場におけるクロダイの行動生態解明に取り組んでいます。当センターと近畿大学が共同で、超音波バイオテレメトリー手法によりクロダイの行動をモニタリングし、新たな生態学的知見が得られました。

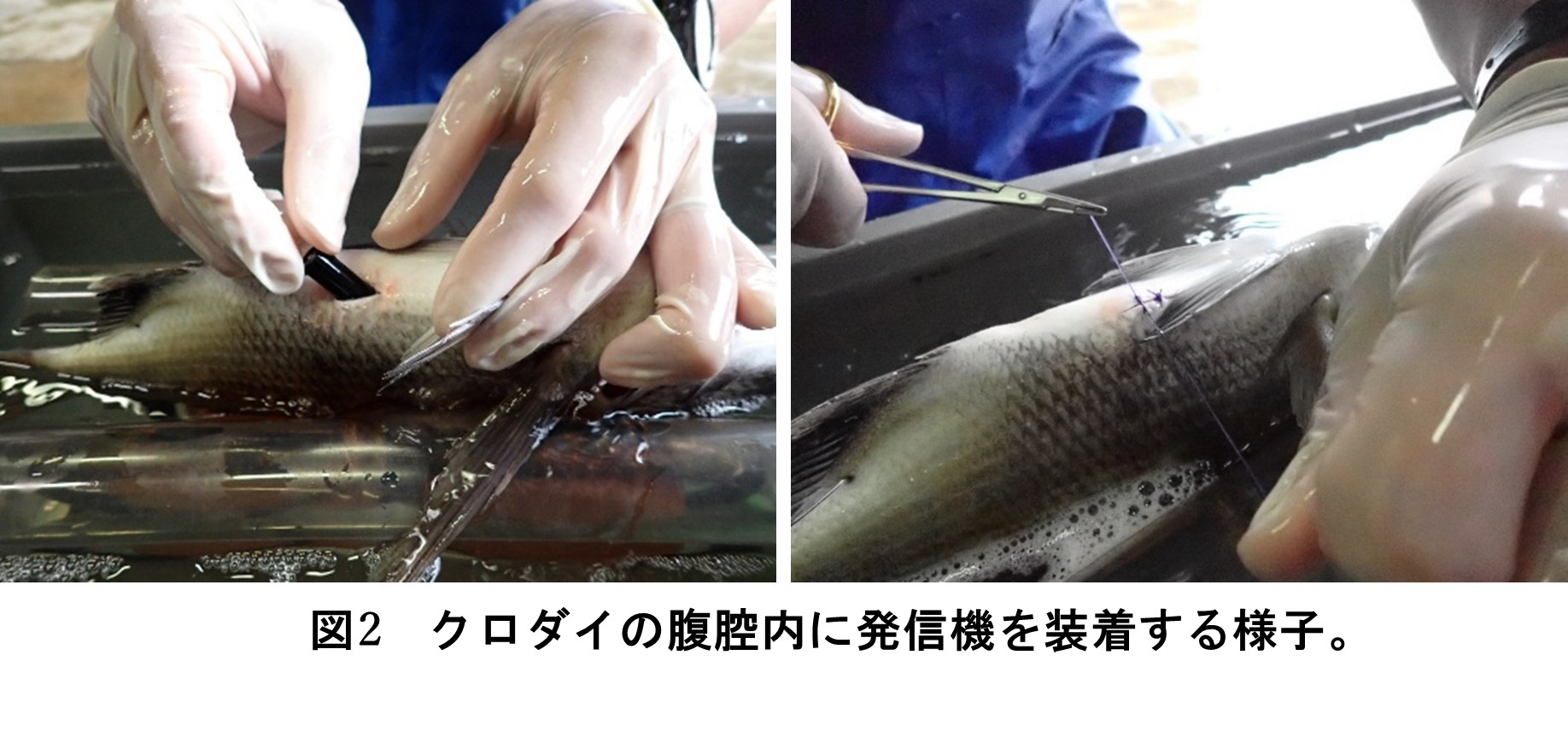

超音波バイオテレメトリー手法とは、超音波を信号とする小型発信機を対象生物(個体)に装着することにより(図2)、遠隔地から個体の位置、環境情報、あるいは生理情報などを記録しようとする手法です。この手法により、生物(個体)の特定場所への滞在や集散、移動といった行動情報を得ることができます。そしてこの手法には二つの受信方法が存在します。一つは定点に受信機を設置し、その受信範囲内に発信機を装着した生物が滞在した際に、個体情報を記録する方法(設置型)、もう一つは受信機を船舶に搭載し、個体を追跡する方法(追跡型)です。本研究では前者の方法でノリ養殖期間中のクロダイの行動を長期的に調査しました。

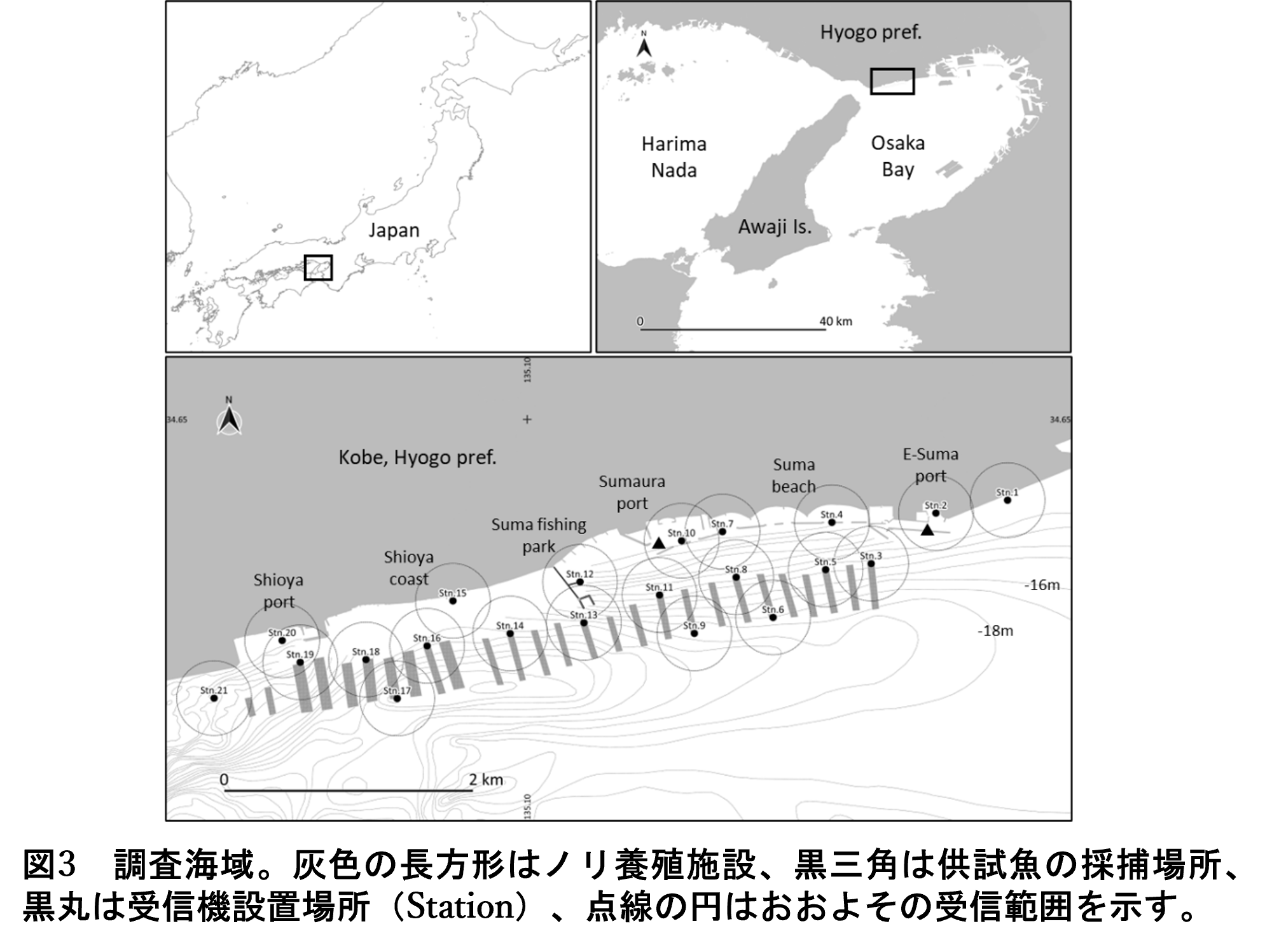

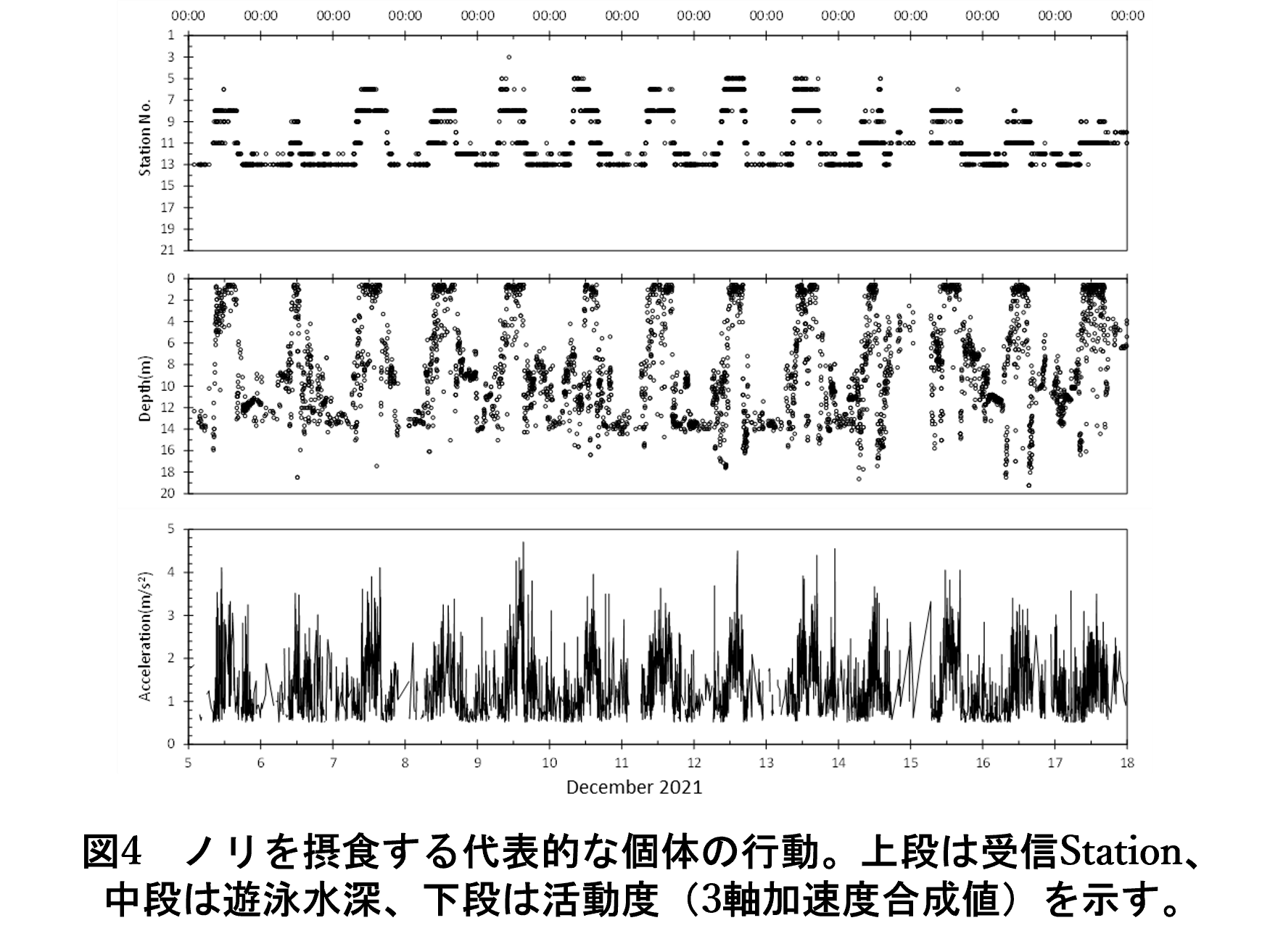

令和3年度ノリ漁期(2021.11~2022.3)に神戸市地先のノリ養殖場(図3)で23個体のクロダイ成魚に超音波発信機を装着し、行動をモニタリングしました。その結果、約1/3の個体(8尾)に養殖ノリを摂食している行動がみられました。これらの個体は日中にノリ網のある水面直下で活発に遊泳し、夜間は沿岸側の深場(ねぐら?)で定位したり、受信率が低下したりする様子がみられました。まるで会社員が出勤して帰宅するかのように、ノリ養殖場とねぐらを行き来する日周期的行動が確認されました(図4)。このことから、養殖場周辺に居付いているクロダイが毎日ノリを摂食しに来ることで食害を引き起こしている可能性が示唆されました。

また、海域の水温が13℃を下回る頃からノリ養殖施設へ来遊するクロダイの数が減少していったことから、食害のピークは主に12月中(ノリ養殖序盤の約1カ月間)であることがわかりました。さらに、ノリを摂食していた個体のうち1個体は、沿岸距離約4㎞のノリ養殖場内を広く遊泳し、移動先でノリを摂食する行動がみられ、ノリ摂食時の行動範囲の広さがうかがえました。そのため、ノリ養殖場の一部を防護網などで囲ってクロダイの侵入を防いでも、食害を受ける場所が移動するだけで、抜本的な対策には繋がらないことが示唆されました。なお、ノリを摂食していなかった個体は、ずっと養殖場周辺(調査範囲内)に居付く個体と、養殖場から出ていってしまう個体がそれぞれ約半分ずつ確認されました。

翌年のノリ漁期にも同じ海域で、受信機の設置場所を少し変えて、同様の行動調査を実施しました。その結果、クロダイがノリ網直下に蝟(い)集する様子がみられ、また、2年連続してノリを摂食していた個体も確認されました。これら約2年間にわたる調査の結果から、まずはノリ養殖場周辺を生息域とし、ノリを摂食するクロダイを漁獲することが、食害軽減に繋がるのではないかと考えられました。

兵庫県瀬戸内海海域でクロダイが最も多く漁獲される漁法は、岸から1㎞以上離れた場所で行う「小型底びき網漁業」であり、岸から1㎞以内の沿岸域にあるノリ養殖場周辺ではクロダイを狙って獲る漁法はありません。「タイ網(マダイを獲る刺網の一種)」や、「小型定置網」などで一部漁獲されていますが、漁獲量としては微々たるものです。そのため、現在当センターでは上記知見をもとに、ノリ養殖場周辺でクロダイを効率的に漁獲する方法の開発に取り組んでいるところです。ですが、なかなか難しいというのが現状です…。沿岸域でクロダイを効率的に獲る方法について、皆様のお知恵を拝借できれば幸甚に存じます。

※図1,3,4は参考文献から引用

【参考文献】

- 高倉良太・谷田圭亮・梶原慧太郎・五利江重昭(2024)兵庫県のノリ養殖における食害実態. 水産増殖 72(2), 139–149

- Takakura Ryota, Tanida Keisuke, Inazaki Aya, Mitsunaga Yasushi (2023) Behavioral study of black sea bream Acanthopagrus schlegelii by acoustic telemetry to guide countermeasures against feeding damage to cultivated nori Neopyropia yezoensis off Kobe, Hyogo, Japan. Fisheries Science 89, 785–799